近代化を支えた萩の文化 -全国ありがとうキャラバン開催レポート-

ありがとうキャラバン

11月3日(土)、ありがとうキャラバンは山口県にやってまいりました!

前日の広島県に引き続き、メンバーは、運用部の八尾と小野、マーケティング・広報部の松永、総務部の荒木の4名です。

今回のレポートは荒木が担当いたします。

【レポータープロフィール】

荒木 健一(あらき けんいち)

東京都出身。システム会社で設計・開発、コンサルティング会社でシステム開発・運用、アウトソーシング業務を経て2016年レオス入社。総務部では主に情報システム関連の業務を担当しています。

趣味は旅行とおいしいものを食べること。毎年国内・海外旅行に行き、知らないことを知ることと、おいしいもの探しをしています。

総務部に所属している荒木さん、ITまわりに特化して働いてくれています!

はい、パソコンを新しくしたり、コミュニケーションインフラを整備したり、レオスのみんなが働きやすいシステム環境をつくるのがメインの仕事です。この環境によってみんなの生産性が上がって、結果的に資本市場への貢献ができればいいなと思って、毎日働いていますね。

それから荒木さんといえば「旅」!っていうくらい、国内海外問わず、いろんなところに出かけているよね。山口県も行ったことはあるの?

山口県は10年以上前に下関に、また数年前に萩へ行きました。下関ではふぐの本場でふぐ三昧、萩では町歩きしたことを覚えています。

日本近代化の礎、松下村塾と萩城址へ

ありキャラは事前にメンバーで旅の行程を打ち合わせています。今回のメンバーはキャラクターの強い男4人、ちゃんとまとまるのかどうかと思っていたら、どの町を訪ねるかという点では全員一致で萩に決まりました。

マイペースな4人だから、まとまったのは少し意外だね(笑)

萩には、近代化を成し遂げた日本の礎であるとしてユネスコから認められた世界遺産「明治日本の産業革命遺産」があります。その構成資産である松下村塾と萩城址を訪れました。歴史に詳しい八尾さんと小野さん、そして小野さんは山口県出身でもあるので、彼らに案内をしてもらいながら、萩の町を感じてきました。

まずこちらが、松蔭神社です。

吉田松陰を弔う神社として、明治40年(1907)伊藤博文らによって建立されました。この 境内に、松陰が主宰した私塾「松下村塾」、そして松陰の遺墨や遺品類などを展示する「至誠館」、松陰の生涯をつづる「歴史館」などがあります。

松下村塾からは明治維新の原動力となった志士たちが数多く生まれました。まさに「明治維新がはじまった場所」と言っても大げさではありません。

ここでは八尾&小野両名から、詳しく説明してもらいます。日本の近代化・産業化の過程で重要な役割を果たした松蔭。人を育むことにより多くの功績を残されていたことがよくわかり、感銘を受けました。

二人が話してくれたことの詳細は覚えてないのですが(熱心に説明してくれたのにスミマセン……笑)、意外だなと思ったのは、松陰は風変わりで破天荒な部分のある人だったということです。当初なんとなくまじめな人のイメージがあったので驚いたとともに、だからこそ多くの功績・人物を輩出された功績を残せたのでは、とも感じました。

そんなことを考えながら帰り道をゆっくり歩いていたら……

あっ。

小野&松永が、仲良く夏みかんソフトを食べていました。夏みかんといえば、萩の名産。いいなあ、私も実はちょっと食べたかったのですが、若者のノリに出遅れてしまいました(笑)。

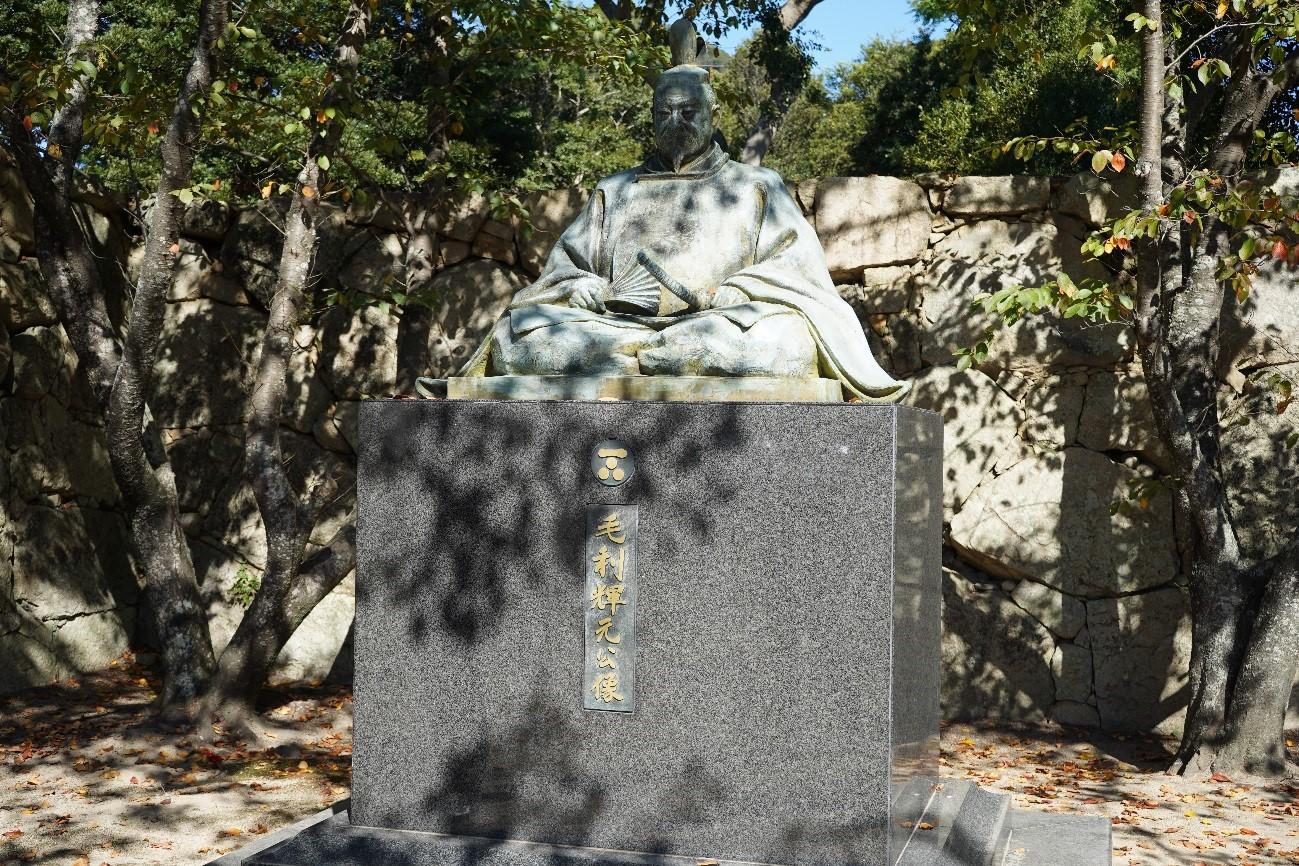

続いて、萩城址にやってきました。

別名・指月城。「関ケ原の戦い」で敗れた毛利輝元が、広島城に代わる新たな居城として築いた城です。

本丸には高さ14.5mの五層の天守閣があったそうですが、明治7年には建物すべて解体してしまったそうです。現在は石垣と堀の一部が昔の姿をとどめています。

立派な石垣と秋晴れの青空が清々しいです。萩藩の政治・行政の中心であり、幕末は産業化や西洋技術の導入についての藩の政策形成の場だったそうです。この場所が現在の日本につながっていると思うと、感動もひとしおでした。

急速な産業化のきっかけをつくったのが萩の町や人なんだね。歩いてみて、荒木さんはどんなことを感じた?

自分たちの利益だけではなく全体を考えて環境を整備したり、人を育てたりするということが、いずれ大きな力となり物事を変えていくんだ、ということです。私のレオスでの仕事もそうありたいな、と思いました!

おいしいものへの執念

おいしいものへのこだわりが強い今回の4人。ランチは山口県出身の小野がインターネットと独自ルートを駆使して、萩の名物である「うにの名店」を選んでくれました。

住宅街の中にある「和食れすとらん 中村」さんです。

ということで、うに丼です。

この日、萩のうには禁漁期間だったため、山口の他の地域のうにをいただきました。

ふたりの表情が面白いね!うに、美味しかった?

実は私、うに苦手で食べてないんです。

ええっ!

マイペースでごめんなさい。お刺身定食を堪能しちゃいました。3人からは「あまい、とろける、うまい」の声が何度もあがっていました!

長州藩はファンドで成長した

萩の町探訪のあとは、いよいよセミナー。セミナー会場は山口市の山口県教育会館です。普段お客様と接することが少ないため、セミナーに来ていただけるお客様にお会いできることが楽しみでした。

お客様は、男性11名、女性1名と、他地域に比べると少なかったのですが、その分アットホームでもあります。

小野は出身県ということもあり、やはり気合が入っていたようです。

歴史と絡めたトークが得意な小野。投資の本質をお伝えする際に「山口には200年以上前からファンドの文化があり、投資信託との関わりが強い」ということを話していました。

長州藩では毛利中興の祖とされる7代藩主重就の時、「撫育方(ぶいくがた)」と呼ばれる制度を導入しました。ここでは藩主直属の特別会計を持ち、新規事業を推進するためのベンチャー投資を行なっていました。人材も身分に関係なく、能力によって登用されていたそうです。この撫育方によって「防長の四白」と言われる米、塩、紙、蝋が、藩の名産品として育ち、藩の財政は潤いました。だからこそ、倒幕運動をすることができたんですね。

セミナー最後の質問コーナーは1時間以上続き、その熱気に驚きました。私は普段はなかなかお客様とお会いする機会がないので、質問の内容やその場の雰囲気がとても新鮮でした。

会社の仲間ももちろんのこと、これからはその先にいらっしゃるお客様のことを想像しながら、より使いやすく楽しい環境を作る努力をしていきたいと思いました。

ありがとうございました!(レポーター:総務部 荒木 健一)

皆様にお会いできるのを楽しみにいたしております。

鳥取(鳥取市):1月11日(金)18:30~

島根(松江市):1月12日(土)14:30~

宮崎(宮崎市):1月18日(金) 18:30~

鹿児島(鹿児島市):1月19日(土) 14:30~

千葉(千葉市):1月26日(土) 14:30~

神奈川(横浜市):1月27日(日) 10:00~

神奈川(横浜市):1月27日(日) 13:30~

佐賀(佐賀市):2月8日(金) 18:30~

長崎(長崎市):2月9日(土) 14:30~

和歌山(和歌山市):2月15日(金) 18:30~

大阪(大阪市):2月16日(土) 10:00~

大阪(大阪市):2月16日(土) 14:30~

高知(高知市):2月22日(金) 18:30~

徳島(徳島市):2月23日(土) 14:30~

岡山(岡山市):3月1日(金) 18:30~

兵庫(神戸市):3月2日(土) 14:30~

大分(大分市):3月8日(金) 18:30~

富山(富山市):3月8日(金) 18:30~

熊本(熊本市):3月9日(土) 14:30~

長野(長野市):3月9日(土) 14:30~

[an error occurred while processing this directive]