岐阜の新名所に ひふみの真髄を見る -全国ありがとうキャラバン開催レポート-

ありがとうキャラバン

7月20日(金)、岐阜県岐阜市で第14回ありがとうキャラバンを開催しました。

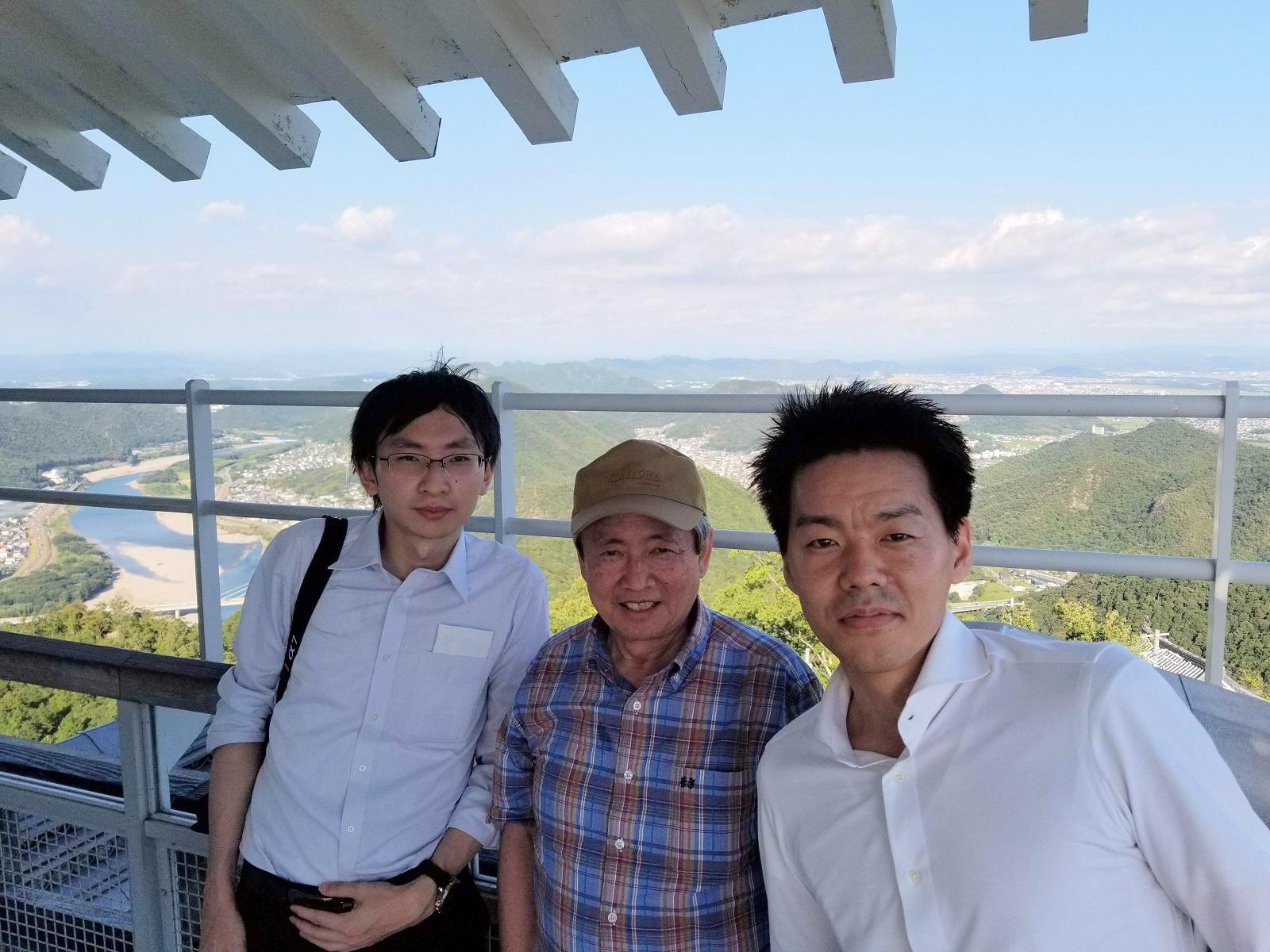

今回の参加者は、運用部・堅田、マーケティング・広報部・松永、コンプライアンス部・鳥越、そして今回のレポーター、常勤監査役・加賀谷の4名です。

【レポータープロフィール】

加賀谷 達之助(かがや たつのすけ)

1972年昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所、1976年公認会計士登録、1994年太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)代表社員、2009年株式会社三栄コーポレーション社外監査役、2010年株式会社大林組社外監査役、2016年6月より常勤監査役としてレオスに入社。

趣味は20年以上続けている古城めぐり。

わたしはレオスに入って、2年が経ったところです。ありがとうキャラバンは、初めての参加になります。

加賀谷さんはレオスでは「監査役」として働いてもらっているわけだけど、どんなお仕事をしているの?

名前のとおり監査をする役目の人ですよ。わかりやすく説明すると、会社の業務執行について問題がないかをチェックして報告をすることと、問題があった場合それを指摘して止める権限があるということですね。それに加えて、会計の監査もやっています。

モットーは「疑問に思ったら、見逃さない」。「懐疑心」というのですが、これを大切にしてきました。

なるほど……!

加賀谷さんはこれまでいろんな会社で監査のお仕事をしていたそうですが、2016年にレオスという会社に来てみて、どうでしたか?

でも、「貯蓄から投資」っていうのを率先して導いていこうという、若い人たちの志に触れながら、わたしもその一翼になれたらいいな、という思いで働いています。

うん、監査&コンプライアンスチームって、年齢差がいちばんあるけど、いつも和気藹々、楽しそうだよね!

行ってみたかった「モネの池」

ありがとうキャラバンの担当都道府県は最初に各自が選べるのですが、わたしが中でも「岐阜」に行ってみたいと思ったのには、理由がありました。

それが、関市板取にある「モネの池」です。岐阜駅から片道1時間半、レンタカーを借りてみんなで行ってきました(わたしがワガママを言いました……笑)。

さて、ここでわたしからモネについての薀蓄を少々……。以前、NHKの「日曜美術館」でやっていたモネの特集に感動して、その後いろいろ調べたのです。

モネは彼の「印象、日の出」という絵(風景画)のタイトルが印象派の名称の由来となったほど、最も印象派らしい画家といえます。印象派の誕生と発展にとって風景画が重要な意味を担うことになったのは偶然ではありません。

19世紀半ばを過ぎても官立の美術学校、官立の展覧会(サロン)で活躍し、画家として認められるためには、伝統的な物語画(宗教画、神話画、歴史画など)の分野を取材した大作に取り組まなければならなかったのです。そのため物語画の背景として生まれた風景画は価値の低いものと見なされていました。

フランスの市民社会の成熟に向かう19世紀後半に活動を始めた印象派の画家たちは、崩壊しつつある旧時代の秩序と誕生しつつある新時代の制度とのあいだで苦闘を強いられました。刻々と変化する光にあふれた戸外で自然の情景を見えるがままに描写した風景画と、日常的な市民の生活をあるがままに描写した風俗画が美術の世界で市民権を得るのは、彼らの努力によるところが大きかったのです。

モネはこれらを体現した画家です。「陽を浴びるポプラ並木」、「積みわら」、「ルーアン大聖堂」の連作(同じ絵を何枚も描いた)があります。季節、天候、時間により一瞬も静止することなく、移ろう光は追いかけるほど逃げていきます。モネは一枚のカンバスには到底、自分の感覚すべてを入れられないと悟ったのでしょう。それなら複数の絵でほぼ同一構図の同じ主題を描いてみようと考えたのです。モネは光をとらえ、季節と時刻と天候の変化をカンバスに刻みつけようとしたのですね。

晩年の連作「睡蓮」を通して、モネは「この世の光景はすべて光そのものである」という境地に達したのです。絵の中で光は波打ち、確かなボリュームと物質感を持って植物や水面を表わした後、また、光へと解体されていくのです。絵画における光をこれ以上ないところまでつきつめて表現したのがモネだったのです。これの集大成が「睡蓮」の壁画としてフランス・パリのオランジュリー美術館に展示されています。

彼の理想と夢(日本の浮世絵に影響されて)を実現したのがモネの池(本物の場所はフランスのジベルニイというところにあります。花壇にいろいろな花々が植えられたモネの庭に併設されているのがモネの池です。)です。この池を題材にした晩年の絵は色彩のオーケストラのような画面になっています。これが後年、ジャクソン・ポロック(抽象表現主義の画家)たちによって高く評価されているわけです――

寝てない寝てない!

季節、天候、時刻により、色は変化し、色というものは光との相互関係によって影響され、また近くにある物の色にも影響され、対象となるものそれ自体は固有の色というものがあるわけではない、という考えを絵で表現したのがモネの絵ということです。

なるほど、ひふみろ、意外とうまいことを言うね。

この関市のモネの池も、季節、天候、時刻により色の変化が現れ、美しさをかもし出しています。少し遠いですが足を運ばれたらいかがでしょうか。

大仏と岐阜城に悠久の時を感じる

岐阜市に戻ってきたあと、まずは、岐阜大仏を見にいきました。

金鳳山正法寺の大仏です。江戸時代、住職の惟中和尚が歴代の大地震及び大飢餓の災霊の祈願をたて、奈良東大寺大仏の聖徳を敬って大仏の建立がはかられ、38年の歳月を費やして完成したそうです。

こちらはなんと、日本の三大仏といわれるうちの一つ(奈良、鎌倉、岐阜)。

奈良、鎌倉の大仏は銅製ですが、岐阜大仏は骨格を木材で組み、外部は竹材にて編み、粘土をぬり、一切経、阿弥陀経、法華経、観音経を張り、その上に漆を施し、金箔をおいた日本一の乾漆仏だそうです。また、大仏殿は美濃大地震にも耐え今日に至っています。

岐阜の大仏は荘厳さ、優美さはありませんが土着的な「素朴さ」があるように感じました。

正法寺を後にしたわたしたちは、岐阜に来たらここは外せないということで、岐阜城にも行ってきました。わたしは古城めぐりが20年来の趣味なので、城を追いかけて47都道府県、すべて踏破しています。

金華山ロープウェイに乗って、岐阜城に向かいました。

岐阜城はかって戦国時代には斉藤道三の居城があったところですが織田信長がこの城を攻略し、この地方を平定して「岐阜」と改称し、ここから天下布武(天下統一)を発したところだそうです。

岐阜城は関が原の戦いの後廃城となり、現在のものは昭和になってから、鉄筋コンクリート造りで再建されたものです。しかし、天守からの眺望は素晴らしく、濃尾平野を長良川(鵜飼で有名)が貫き、恵那山、木曽御嶽山が雄大な姿をみせています。

子供の世代にこそ、投資が必要

ありがとうキャラバンセミナーは、OKBふれあい会館で開催されました。

猛暑の金曜日の夜にも関わらず、予約された方のほとんど、約60名が出席されました。

大部分のお客様は「投資信託がはじめて」という印象でした。3名ほどがかなり投資に精通している方がおられたようです。セミナー講師の説明に、皆さん熱心に聴講されていました。

セミナー講師の説明がよかったのか、年配の二組の方が「ぜひ、子供にひふみ投信をやらせたい」とおっしゃっていたのが印象的です。

我々の若い頃は預金にも金利がついていたので、預金一辺倒でした。そのあと金利がつかなくなったのに、日本人は預金に置いておくことに終始してしまっていた。わたし自身、レオスに入ってから「その状況を変えなければいけないんだ」ということをつくづく思うようになりましたので、お客様の言葉にとても共感しました。

最後にわたし、鳥越部長、松永さんも紹介され、20時頃無事終了しました。さらに延長して、3名の方が21時閉館まで熱心に講師に質問しておられました。

実際にお客様にお会いできたことを、これからの仕事にも生かしていきたいですね。

(レポーター:常勤監査役 加賀谷 達之助)

皆様にお会いできるのを楽しみにいたしております。

福島(福島市):8月24日(金) 18:30~

山形(山形市):8月25日(土) 14:30~

石川(金沢市):9月7日(金)18:30~

福井(福井市):9月8日(土)14:30~

沖縄(那覇市):9月21日(金)18:30~

福岡(福岡市):9月22日(土)10:00~

福岡(福岡市):9月22日(土)13:30~

鳥取(鳥取市):10月5日(金)18:30~

[an error occurred while processing this directive]